La desistencia de la autoridad en la iglesia

El mismo concepto de derechos humanos, aunque no lo parezca, es uno de estos intentos de volver a la Verdad objetiva, mediante el intento de proponer una serie de verdades universales sobre los seres humanos que no se puedan relativizar. Sin embargo, su origen y sus defensores están tan ligados a esta corriente antiverdad que, en la práctica, los derechos humanos han llegado a ser exactamente lo contrario de lo que pretendían en un principio, convirtiéndose en meras armas arrojadizas al servicio de cada nueva moda social y perdiendo cualquier pretensión de contenido objetivo, universal y permanente. Lo mismo podría decirse de la idolatría de la razón característica de la Ilustración, que, al exagerar la capacidad del intelecto humano, terminó por dar lugar al irracionalismo actual y al abandono de la razón.

El mismo concepto de derechos humanos, aunque no lo parezca, es uno de estos intentos de volver a la Verdad objetiva, mediante el intento de proponer una serie de verdades universales sobre los seres humanos que no se puedan relativizar. Sin embargo, su origen y sus defensores están tan ligados a esta corriente antiverdad que, en la práctica, los derechos humanos han llegado a ser exactamente lo contrario de lo que pretendían en un principio, convirtiéndose en meras armas arrojadizas al servicio de cada nueva moda social y perdiendo cualquier pretensión de contenido objetivo, universal y permanente. Lo mismo podría decirse de la idolatría de la razón característica de la Ilustración, que, al exagerar la capacidad del intelecto humano, terminó por dar lugar al irracionalismo actual y al abandono de la razón.

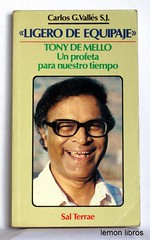

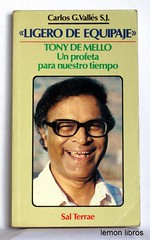

La jerarquía, como es lógico, está hecha de la misma madera que los seglares de los que proviene. A fin de cuentas, nadie nace siendo sacerdote u obispo. En ella, el signo más claro de esta enfermedad es precisamente la desistencia de la autoridad. Si la fe es sólo una formulación provisional de una opinión más sobre la (incognoscible) verdad, tiene poco sentido defender a ultranza esa fe o enfrentarse a la opinión pública para corregir a los que promueven herejías y heterodoxias. Si la fe no es cuestión de vida o muerte, es comprensible queproteger a los fieles de los que enseñan doctrinas distintas no sea una prioridad. Basta pensar, por poner un ejemplo entre una legión de ellos, en un Anthony De Mello, cuyas tesis, evidentemente heterodoxas, no fueron condenadas hasta ¡once años después de su muerte! por la Congregación para la Doctrina de la Fe, a pesar de que había sido el gran best-seller religioso de su época, con un lugar de honor durante treinta años en todas las librerías religiosas, también en las diocesanas, y con traducción a muchísimas lenguas. El contraste con todas las épocas anteriores de la Iglesia, incluida la apostólica, no podría ser mayor: Si alguien niega que Jesucristo haya venido en la carne, es el anticristo, decía San Juan, y si yo o un ángel del cielo os predicara un evangelio diferente, sea anatema, advertía San Pablo.

La jerarquía, como es lógico, está hecha de la misma madera que los seglares de los que proviene. A fin de cuentas, nadie nace siendo sacerdote u obispo. En ella, el signo más claro de esta enfermedad es precisamente la desistencia de la autoridad. Si la fe es sólo una formulación provisional de una opinión más sobre la (incognoscible) verdad, tiene poco sentido defender a ultranza esa fe o enfrentarse a la opinión pública para corregir a los que promueven herejías y heterodoxias. Si la fe no es cuestión de vida o muerte, es comprensible queproteger a los fieles de los que enseñan doctrinas distintas no sea una prioridad. Basta pensar, por poner un ejemplo entre una legión de ellos, en un Anthony De Mello, cuyas tesis, evidentemente heterodoxas, no fueron condenadas hasta ¡once años después de su muerte! por la Congregación para la Doctrina de la Fe, a pesar de que había sido el gran best-seller religioso de su época, con un lugar de honor durante treinta años en todas las librerías religiosas, también en las diocesanas, y con traducción a muchísimas lenguas. El contraste con todas las épocas anteriores de la Iglesia, incluida la apostólica, no podría ser mayor: Si alguien niega que Jesucristo haya venido en la carne, es el anticristo, decía San Juan, y si yo o un ángel del cielo os predicara un evangelio diferente, sea anatema, advertía San Pablo.

En los comentarios a la serie sobre polémicas matrimoniales, para la que he tenido que escribir ya más de una veintena de artículos como penitencia por mis pecados, hay algunos temas que surgen una y otra vez. El más común es la queja por la pasividad de las autoridades en la Iglesia.

¿Por qué el Papa no impide que se haga o diga tal cosa? ¿Por qué Monseñor Ausente Nostoy permite que D. Nestorio Árriez, párroco de Villamodernista, enseñe barbaridades desde el púlpito? ¿Por qué ese superior religioso no echa a patadas a Fray Herético o a Sor Mundana? ¿A qué espera la Conferencia Episcopal de Heterodoxilandia para pronunciarse? ¿No debería alguien hacer algo?

Es una queja constante y, digámoslo desde el principio, muy razonable. No me importa reconocer que yo siento lo mismo en muchas ocasiones cuando leo noticias sobre la Iglesia. Sin embargo, en lugar de limitarme a la queja, por muy justificada que pueda estar, me gustaría centrarme en las causas de esta situación. A fin de cuentas, para solucionar un problema lo importante no es repartir culpas, sino diagnosticar bien la enfermedad para atacar sus causas. Cognitio rerum per causas.

La inoperancia de la autoridad en la Iglesia desde hace al menos medio siglo es, creo yo, evidente para cualquier persona medianamente razonable, quizá con la excepción de una buena parte de los propios clérigos, que parecen extrañamente ciegos a ella (o, peor aún, en algunos casos están encantados con la situación). Esta dejación de la jerarquía en sus funciones de gobierno es lo que Romano Amerio llamó la desistencia de la autoridad eclesial.

Como es lógico, un fenómeno tan extendido, que en su forma actual ha durado ya cinco décadas no puede tener una única causa, sino que probablemente obedece a una suma de circunstancias, procesos históricos y conductas personales que han desembocado en la situación actual. No obstante, aunque no pueda hablarse de una única causa, creo que es posible señalar una causa principal, que explica la sustancia del fenómeno. A pesar de limitarnos a una única causa, hablar con una mínima profundidad de ella exigiría libros enteros, pero haremos lo que podamos con el espacio del que disponemos, dando grandes brochazos donde lo ideal sería poder analizar las cosas con detalle.

A mi entender, la desistencia de la autoridad de la Iglesia es la consecuencia inevitable de otra desistencia, la desistencia en la búsqueda de la verdad. Esta segunda desistencia, mucho más grave aún que la primera, es fruto de un proceso histórico de larguísima duración, que hunde sus raíces en diversos movimientos históricos y que va alejando al hombre de la Verdad, tanto material como afectivamente.

Entre esos movimientos históricos, en el campo del pensamiento, cabe destacar elnominalismo, que fue el primer paso para abandonar la gran tradición del realismo aristotélico-tomista, en favor de un subjetivismo que, poco a poco, se fue exacerbando. Posteriormente, llegó el antropocentrismo renacentista: en lugar de considerar a Dios (y por lo tanto a la Verdad) como centro de todo, la atención empezó a desplazarse hacia el hombre (y por lo tanto, hacia su subjetividad). El paso siguiente fue el racionalismo, con Descartes como su paradigma, que trasladó la cuestión del ser al sujeto: “pienso luego existo”; lo primero es el yo y, sólo en segundo plano, se encuentran el ser y el Ser. Por eso, en el cartesianismo y en todas las filosofías posteriores, la admiración es sustituida por la duda como principio de la filosofía.

Después de Descartes, que todavía era católico, el ritmo del abandono progresivo de la Verdad se aceleró. La Ilustración opuso naturaleza y civilización, razón y fe, religión y ciencia. La filosofía, a marchas forzadas, comenzó a despeñarse por el sendero delsubjetivismo con diferentes nombres: empirismo, positivismo filosófico, evolucionismo filosófico, idealismo, hegelianismo, el positivismo jurídico y todos sus hermanos y primos hasta desembocar en el pensamiento débil y el relativismo propios de nuestra época.

Como es lógico, esta telúrica corriente de alejamiento de la verdad también ha afectado al catolicismo. La reforma protestante, que se puede enmarcar dentro de la misma tendencia general al subjetivismo, pasó de una religión basada en la Tradición, la Escritura y el Magisterio a otra basada en la interpretación subjetiva de la Escritura, con quot capita tot sententiae. Vinieron después el liberalismo religioso, las innumerables sectas protestantes y grupos seudognósticos que surgieron como setas en los siglos XVII- XIX, el americanismo y, sobre todo, el modernismo teológico(este último con una envidiable buena salud en nuestra época).

¿Ha habido intentos de dar la vuelta a esta corriente? Muchos, pero poco efectivos y, en general, cada vez más infectados ellos mismos por el propio virus que intentan sanar. Se pueden citar en este sentido el neotomismo, el ultramontanismo, los diversos tradicionalismos y legitimismos, el conservadurismo político y religioso, el personalismo, la renovación patrística o los nuevos movimientos católicos, entre otros muchos. Sus defensores luchan, en muchos casos con un grandísimo esfuerzo y sacrificio personal, contra un enemigo que en ocasiones no comprenden del todo y contra el que, en el mejor de los casos, sólo consiguen pequeñas victorias pasajeras, a precio de ir cediendo constantemente terreno, que no parecen afectar al gran río de la tendencia multisecular.

Sería muy largo analizar esto, pero es fundamental tener en cuenta que los que participan en esos intentos de arreglar las cosas son hijos de su tiempo y, en muchos casos, intentan arreglar las cosas pero partiendo ya de varios presupuestos y de una forma mentis que ya están deformados como consecuencia de la misma corriente antiverdad y serían impensables, por ejemplo, para un Santo Tomás. Por eso tienen tan poco éxito en dar la vuelta a la tortilla. El ejemplo más claro es el conservadurismo actual, que está infectado hasta la médula de liberalismo. No es de extrañar, pues, que en realidad termine diferenciándose muy poco de los progresistas. Lo mismo sucede con otros movimientos políticos, como los legitimismos, que, en lugar de basarse en una concepción sana de la monarquía tradicional, se centraron en muchos casos en el absolutismo del siglo XVII, que en realidad es la peor época de la monarquía.

El mismo concepto de derechos humanos, aunque no lo parezca, es uno de estos intentos de volver a la Verdad objetiva, mediante el intento de proponer una serie de verdades universales sobre los seres humanos que no se puedan relativizar. Sin embargo, su origen y sus defensores están tan ligados a esta corriente antiverdad que, en la práctica, los derechos humanos han llegado a ser exactamente lo contrario de lo que pretendían en un principio, convirtiéndose en meras armas arrojadizas al servicio de cada nueva moda social y perdiendo cualquier pretensión de contenido objetivo, universal y permanente. Lo mismo podría decirse de la idolatría de la razón característica de la Ilustración, que, al exagerar la capacidad del intelecto humano, terminó por dar lugar al irracionalismo actual y al abandono de la razón.

El mismo concepto de derechos humanos, aunque no lo parezca, es uno de estos intentos de volver a la Verdad objetiva, mediante el intento de proponer una serie de verdades universales sobre los seres humanos que no se puedan relativizar. Sin embargo, su origen y sus defensores están tan ligados a esta corriente antiverdad que, en la práctica, los derechos humanos han llegado a ser exactamente lo contrario de lo que pretendían en un principio, convirtiéndose en meras armas arrojadizas al servicio de cada nueva moda social y perdiendo cualquier pretensión de contenido objetivo, universal y permanente. Lo mismo podría decirse de la idolatría de la razón característica de la Ilustración, que, al exagerar la capacidad del intelecto humano, terminó por dar lugar al irracionalismo actual y al abandono de la razón.

En los intentos intraeclesiales, en muchos casos también se puede observar un insidioso semipelagianismo típico de la época actual, arqueologismos (que idealizan un primitivismo imaginario a expensas de la verdadera relación con el origen de la Iglesia que se logra a través de la Tradición), la primacía de la acción sobre la contemplación, un desprecio cronolátrico de la escolástica o la obsesión por cuestiones superficiales, sin conseguir una síntesis que pueda galvanizar a la cultura de la época. Por supuesto, todo esto se nota mucho en los peores representantes de estas corrientes y menos en los mejores, pero a mi entender es algo que afecta a todos. Y cuando digo a todos me incluyo a mí mismo: somos personas de nuestro tiempo y la propaganda constante de la ideología apóstata de nuestra época nos influye aunque no nos demos cuenta.

Todo este proceso, con su larguísimo devenir, sus avances y (pequeños) retrocesos ha desembocado en la mentalidad de nuestra época. En comparación con edades anteriores, nuestro tiempo se caracteriza ante todo por haber renunciado a la verdad, no sólo no creyendo ya en la posibilidad de encontrarla, sino negando la existencia misma de la verdad en el sentido estricto del término. El hombre moderno no espera ya encontrar la Religión verdadera, sino una religión útil que le haga sentirse bien; no cree que haya filosofías correctas e incorrectas, sino sólo originales o anticuadas; no concibe principios inamovibles, sino sólo consensos más o menos ventajosos, y no está dispuesto a tolerar la existencia de normas morales que osen coartar su sacrosanta libertad.

El grito del demonio siempre ha sido non serviam. La versión de nuestro tiempo es“nadie puede decirme lo que tengo que hacer”, la famosa anomía de la que habla San Pablo en 2 Tes 1-2. Incluso los teólogos intentan librarse del “yugo” de la Tradición, la Escritura, el Magisterio en incluso la Verdad absoluta, quebrando el principio de autoridad para ser “auténticamente libres” y crear una nueva moral “más adecuada para el hombre de nuestro tiempo”, que no se base en la verdad ni en la revelación, sino en la mera voluntad autónoma del hombre. Olvidan así cosas que saben hasta los niños que estudian el catecismo: las palabras de Cristo no pasarán, sólo la Verdad os hará libres y el que me ama, cumplirá mis mandatos.

En la Iglesia, esta mentalidad provoca inevitablemente la falta de fe. No una falta de fe individual, como en épocas anteriores, sino una falta de fe generalizada, como ambiente general y, por lo tanto, más difícil de percibir. Como dice el aforismo clásico, en el país de los ciegos, todo el mundo ve de maravilla. Los católicos de hoy, en su gran mayoría, han perdido la idea misma de la fe que vale más que el oro y ya ni siquiera la echan de menos, sino que creen que la incertidumbre, la duda y la sensación de inferioridad con respecto al mundo son el estado habitual del cristiano. Por eso, en general, les escandalizan el martirio, la preocupación seria por la verdad de la fe, el valor de la Tradición y la intransigencia en cuestiones morales. La fe se suele entender más bien como opinión, la esperanza como un ingenuo optimismo (interrumpido periódicamente por desconsolados brotes de pesimismo que se curan a base de pastillas) y la caridad como buen rollito y llevarnos todos bien. En consecuencia, surge el horror a la cruz y la gracia cede su puesto al activismo en la conciencia cristiana, dominada por un semipelagianismo (o pelagianismo entero) rampante y desafiante.

La jerarquía, como es lógico, está hecha de la misma madera que los seglares de los que proviene. A fin de cuentas, nadie nace siendo sacerdote u obispo. En ella, el signo más claro de esta enfermedad es precisamente la desistencia de la autoridad. Si la fe es sólo una formulación provisional de una opinión más sobre la (incognoscible) verdad, tiene poco sentido defender a ultranza esa fe o enfrentarse a la opinión pública para corregir a los que promueven herejías y heterodoxias. Si la fe no es cuestión de vida o muerte, es comprensible queproteger a los fieles de los que enseñan doctrinas distintas no sea una prioridad. Basta pensar, por poner un ejemplo entre una legión de ellos, en un Anthony De Mello, cuyas tesis, evidentemente heterodoxas, no fueron condenadas hasta ¡once años después de su muerte! por la Congregación para la Doctrina de la Fe, a pesar de que había sido el gran best-seller religioso de su época, con un lugar de honor durante treinta años en todas las librerías religiosas, también en las diocesanas, y con traducción a muchísimas lenguas. El contraste con todas las épocas anteriores de la Iglesia, incluida la apostólica, no podría ser mayor: Si alguien niega que Jesucristo haya venido en la carne, es el anticristo, decía San Juan, y si yo o un ángel del cielo os predicara un evangelio diferente, sea anatema, advertía San Pablo.

La jerarquía, como es lógico, está hecha de la misma madera que los seglares de los que proviene. A fin de cuentas, nadie nace siendo sacerdote u obispo. En ella, el signo más claro de esta enfermedad es precisamente la desistencia de la autoridad. Si la fe es sólo una formulación provisional de una opinión más sobre la (incognoscible) verdad, tiene poco sentido defender a ultranza esa fe o enfrentarse a la opinión pública para corregir a los que promueven herejías y heterodoxias. Si la fe no es cuestión de vida o muerte, es comprensible queproteger a los fieles de los que enseñan doctrinas distintas no sea una prioridad. Basta pensar, por poner un ejemplo entre una legión de ellos, en un Anthony De Mello, cuyas tesis, evidentemente heterodoxas, no fueron condenadas hasta ¡once años después de su muerte! por la Congregación para la Doctrina de la Fe, a pesar de que había sido el gran best-seller religioso de su época, con un lugar de honor durante treinta años en todas las librerías religiosas, también en las diocesanas, y con traducción a muchísimas lenguas. El contraste con todas las épocas anteriores de la Iglesia, incluida la apostólica, no podría ser mayor: Si alguien niega que Jesucristo haya venido en la carne, es el anticristo, decía San Juan, y si yo o un ángel del cielo os predicara un evangelio diferente, sea anatema, advertía San Pablo.

Una manifestación muy clara es el lenguaje de los documentos eclesiales, que es blandito, generalmente oscuro, retórico, políticamente correcto y preocupado ante todo de no ofender a nadie. ¿En qué se parece ese lenguaje al de Cristo, que sabía hablar con dulzura cuando convenía y con total claridad, rotundidad y dureza cuando era necesario? ¿Alguien imagina un documento actual de la Iglesia que dijese cosas como sepulcros blanqueados, nidos de víboras, generación mala y adúltera, ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, duros de entendimiento y torpes de corazón, o quien se casa con la repudiada comete adulterio? ¿Por qué ese alejamiento de la forma de actuar de Cristo? Da la impresión de que, de alguna manera, se está extendiendo en la Iglesia una especie de concepción difusa de que hoy somos “mejores” que Cristo, precisamente porque somos más blandos, menos claros y más políticamente correctos que Nuestro Señor. Es triste, pero no de extrañar, porque despreciar la Verdad es lo mismo que despreciar al que dijo Yo soy el camino, la verdad y la vida.

Curiosa y escandalosamente, en muchos casos la desistencia de la autoridad es más pronunciada en los eclesiásticos que mantienen en mayor grado la fe, porque ejercer esa autoridad, para ellos, casi siempre implicaría ir en contra de la opinión general y de lo políticamente correcto. Esto es más evidente en el nivel episcopal, porque el proceso de elección de obispos también está influido por la misma tendencia a la desistencia y, por lo tanto, suele preferir a candidatos que no vayan a “dar problemas” y que nunca hayan oído aquella frase evangélica de Si el mundo os odia, sabed que antes me ha odiado a mí… Además, al resultar más visibles para un mundo que ya ha abandonado casi por completo la verdad, los obispos están en el candelero e inmediatamente sufren persecución cuando actúan como deben, tanto dentro como fuera de la Iglesia. El párroco de una parroquia rural perdida, puede defender la fe católica sin compromisos y, a lo más, sufrirá las críticas de los vecinos tibios o descontentos. En cambio, un obispo que se atreva a desafiar en nombre de la fe a los dogmas políticamente correctos de la modernidad será puesto en la picota mediática de manera casi instantánea.

En cambio, los que apenas tienen fe o no la tienen en absoluto (aunque conserven las apariencias), pueden ejercer drásticamente su autoridad sin ningún problema, por dos razones. Por un lado, suelen ejercer esa autoridad en la dirección que favorece el mundo (en el sentido teológico de la palabra) y eso no les granjea sinsabores sino aplausos. Por otro lado, se han “liberado” del obstáculo que supone tener que ejercer su autoridad dentro de los límites de la fe y la moral y ese vacío lo llena enseguida la propia voluntad omnímoda y absoluta, que no admite frenos ni obstáculos. A pesar de lo que piensa la mayoría de la gente, una autoridad sin fundamento objetivo siempre es muchísimo más autoritaria que una que se basa en criterios firmes y establecidos. Esto explica la terrible dureza que a veces se observa en el ejercicio de la autoridad por parte de clérigos de doctrina más bien cuestionable y cuya palabra favorita es “tolerancia”.

En cualquier caso, creo que deberíamos ser conscientes de que no estamos ante una actitud particular incomprensible por parte de algunos obispos, superiores religiosos, etc., sino ante algo mucho más profundo y que afecta, en mayor o menor medida, a todas las autoridades en la Iglesia (incluida la autoridad paterna en los seglares) y, en general, a todos los que nos consideramos católicos. Vista así la cuestión, uno enseguida se da cuenta de que no tiene mucho sentido sorprenderse y enfadarse cuando los que ostentan la autoridad en la Iglesia no la ejercen, porquenadie da lo que no tiene. Incluso aunque se dieran cuenta de que deberían actuar de otra forma, haría falta un milagro para compensar la fuerza de hábitos de años y años, la presión conformista de sus iguales y la persecución del mundo.

Mientras tanto, los hombres gimen, cansados y agobiados, bajo el poder del Príncipe de la Mentira. Los fieles se mueven desorientados de un lado para otro, como ovejas sin pastor, extraviados por falsos maestros que son como lobos en medio del rebaño. La fe y la moral de la Iglesia no se enseñan, porque los encargados de proclamarlas se avergüenzan de ellas. Los centinelas, colocados sobre las murallas de la Iglesia, se han ido a dormir y el enemigo ha abierto una brecha en las murallas. El abandono de la Verdad ha llevado al abandono de los demás trascendentales: la Unidad se ridiculiza como si fuera mera uniformidad que esclaviza y coarta, la Belleza casi ha desaparecido de nuestras iglesias, nuestro arte religioso y, horresco referens, nuestras liturgias, y la Bondad (¡si Platón levantara la cabeza!) se confunde con ser simpáticos y agradables. No es extraño que los cristianos, acomplejados ante un mundo que parece tener las de ganar, pierdan la esperanza y, poco a poco, se vayan amoldando a la forma de ser del mundo y dejen la fe de sus padres. Las peores pesadillas de una mente enferma se van haciendo realidad en nuestra época y ya nos parecen normales. Sion deserta facta est, Jerusalem desolata est.

¿Cuál es la solución a todo esto? No soy profeta ni hijo de profeta, así que no lo sé. Intuyo que, por un lado, esto tiene que empeorar bastante antes de mejorar, porque una tendencia tan poderosa y de tan larga duración difícilmente se podrá revertir sin una serie de acontecimientos traumáticos, que revuelvan por completo a la Iglesia actual. Por otro lado, como ya señaló Chesterton, solucionar un error implica retroceder al punto en el que se tomó el camino equivocado, para enderezar ese camino. O, en palabras de un verdadero profeta, tendremos que volver al amor primero. Todos en la Iglesia, empezando o quizá terminando por su jerarquía, tendremos que volver a enamorarnos de la Verdad, que se encarnó por nosotros y para nuestra salvación. Si Dios quiere, volveremos a darnos cuenta de que esa Verdad es el tesoro escondido por el que merece la pena dejarlo todo y sufrirlo todo, porque de ella depende la vida eterna. Quizá eso implique que la Iglesia disminuya mucho de tamaño o incluso que venga una nueva época de persecuciones violentas, pero, antes o después, tendremos que corregir el rumbo y volver a poner a Dios en el centro de todo.

Por último, yo diría que el punto de inicio de una auténtica renovación del catolicismo, como todo punto, será muy pequeño. Pequeño como un grano de mostaza. Tan pequeño como alguien, quizá un lector de este blog, que se arrodille humildemente en Cuaresma ante su Señor y se ponga, de verdad, en sus manos, dejando obrar de una vez a la gracia. Nada más y nada menos.

Ánimo. Cristo es el Señor de la Historia.

Bruno M.

No hay comentarios:

Publicar un comentario